Aus dem Fehdewesen

FA12-2020

Kuntz von Rosenberg - Plackerey und Fehden

Zum Ewigen Landfrieden

Wenden wir uns zuerst dem kaiserlich angeordneten Landfrieden zu.

Der "Ewige Landfrieden" von 1495 war der Versuch, eine Wahrung von Rechten durch Gewalt zu beschränken. Der Ewige

Landfrieden wurde vom Kaiser zur Wahrung des Friedens angeordnet und von fürstlich-adeligen Teilnehmern mehr oder

minder freiwillig beschworen. Damit ist festgelegt, dass die Fürsten auf eine eigene Fehdetätigkeit verzichten werden und

Fehdetätigkeiten an gewisse Regeln gebunden werden. Es sollen Untergebene geschützt werden oder, falls sie selbst

fehdeberechtigt sind, dazu angehalten werden.

Gründe sind in dem "Kriegs"-zustand zu finden, der schon damit ausgelöst werden kann, dass in ungeklärte Streitfällen

Gewalt ausgeübt wird oder das Gewaltrecht ausgelegt wird, um Raub und Besitzaneignung zu rechtfertigen. Es soll von

Fürsten, Adeligen und Städten gleichermaßen angewandt werden.

Der Landfrieden will keine Fehdeaufhebung erzielen sondern die "Spielregeln" festlegen, unter denen einzelne Adelige ihr

Recht durchsetzen können. Wer gegen diese Spielregeln verstößt wird in die Acht genommen.

Schon vorher wurden Landfrieden angeordnet.

1404 ist in den Akten des Hochstift Würzburg nachzulesen: "dies sind die ritter und [edel-] knechte, die dem bischof von

würzburg, [johannes von egloffstein], den landfrieden geschworen haben: " .. Fritz Truchseß von Baldersheim.. , die doerfer

.. waldmannshofen.."

Leonhard von Rosenberg

Nicht nur Kunz von Rosenberg war in Fehden involviert, gehen wir zurück an den Anfang des 16. Jahrhunderts.

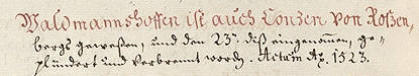

Leonhard von Rosenberg, der von 1502 - 1512 brandenburgische Amtmann von Uffenheim ist, hat die Güter in

Waldmannshofen von seinem Bruder Hieronymus geerbt und wurde 1507 vom Markgrafen belehnt.

Die Geislingen-Fehde

Hans von Geislingen, dessen Bruder 1506 von Reisigen (Reitern) der Stadt Nürnberg, die einen Ochsenzug eskortierten,

getötet wurde, führt im Oktober 1510 mit mehreren Rittern, darunter Leonhard von Rosenberg, eine gewaltsame Aktion

durch, nachdem die von Geislingen eingeklagte Schadenersatzforderung verhandelt und das Verfahren eingestellt wurde.

Daraufhin wurden sie vom Kaiser im Dezember 1510 in die Acht erklärt, "weil sie Nürnberg muthwillige fehde

zugeschrieben und schon vor Überschickung des feindsbriefes Hansen Vischer, Georg Volkamer und andere gefangen

genommen und weggeführt hatten".

Im Oktober 1511 passiert eine Nürnberger Reisegruppe das Aktionsgebiet einer bischöflich-bambergischen

Jagdgesellschaft. Der Bischof entsendet seinen Diener Hans Thomas von Absberg mit Knechten zu den unbekannten

Reisenden, um die Personalien aufzunehmen. Hier erfährt Absberg auch das Ziel der Reise. Am nächsten Morgen

überfällt Absberg mit seinen Knechten die Reisenden. Absberg beauftragt zwei Knechte, die zur Einholung des

Lösegeldes weggeschickt wurden, Hans von Geislingen als Nutznießer dieser Aktion zu benennen.

Die beiden Nürnberger Patrizier kamen nun in den Genuss eines mehrtägigen Schlossbesuchs zu Vorderfrankenberg und

Waldmannshofen. Die ursprünglich geplante Lösegeldübergabe war 4 Wochen später, tatsächlich sollen sie sich 37

Wochen auf der rosenbergischen Burg aufgehalten haben.

Im November 1511 ist ein Schlichtungstermin in der geislingischen Angelegenheit angesetzt. Unter Vorsitz von Markgraf

Friedrich von Ansbach wird kein Ergebnis erzielt. Seine Adelsnähe beweist der Markgraf mit enormen Zugeständnissen,

auf die die Nürnberger letztendlich nicht eingehen. Dieses Ergebnis spitzt das Fehdegeschehen 1511 und 1512 zwischen

einigen Rittern und der Stadt Nürnberg immer mehr zu.

Als Konsequenz wird eine erneute Reichsacht gegen Geislingen und seine Helferschaft verhängt. Die Antwort ist eine

Überfallserie bis Ende 1512. In dem Umfeld der fehdeführenden Ritter ist neben Leonhard von Rosenberg auch Eberhard

Geyer von Giebelstadt, der später auch markgräflicher Amtmann von Uffenheim wird. Die verschiedenen Überfälle haben

die Konsequenz, dass Lösegelderlöse der Fehdeführer mit den Schadensersatzforderung aufgerechnet werden und

Hans von Geislingen unter Bürgschaft von 10 Adeligen, darunter dem Geschlecht Rosenberg eine Schuldverschreibung

zu zahlen hat.

Die Zahlungen aus der Schuldverschreibung sollen unter den beraubten oder um Lösegeld erpressten Nürnberger

Bürgern aufgeteilt werden.

Nach dem Fälligkeitstermin 1515 melden sich die Bürgen zu Wort, da sie vertragsgemäß "in die Laistung gemant" wurden.

Die Verhandlungen gehen in Einzelfällen bis vor das Kaiserliche Landgericht des "Burggraftums Nürnberg" in Ansbach.

Ob Leonhard von Rosenberg aus dem Bürgschaft an die Stadt Nürnberg gezahlt hat oder den Klageweg bestritten hat,

bleibt unbeanwortet.

Kuntz von Rosenberg

Kuntz von Rosenberg ist Leonhards Sohn. Er wird 1520 mit Waldmannshofen belehnt. Er ist 1528

Amtmann zu Röttingen und Reichelsberg.

Der Oettingische Überfall

24. Juni 1520: Angehörige des Schwäbischen Bundes waren in Augsburg versammelt. Graf Joachim von Oettingen hatte

teilgenommen. Auf der Rückreise wurde er in Donauwörth gewarnt, dass verdächtige Reiter unterwegs seien. Da der Graf

aber mit Niemandem in Fehde war und auch keinen Absagebrief erhalten hatte, achtete er nicht auf diese Warnung und

setzte seine Reise fort.

Kaum hatte er Donauwörth verlassen, sah er viele Reiter. An einen Widerstand war nicht zu denken war, so gab Graf

Joachim seinem Pferd die Sporen und floh wieder zur Stadt zurück. Unglücklicherweise stürzte sein Pferd. Die Reiter um

Thomas von Absberg holten ihn ein, einer der Feinde versetzte ihm einen Stich mit dem Schwert und verwundete ihn so

stark, dass er nicht weggebracht werden konnte.

Unter den Reitern war auch Kuntz von Rosenberg mit einem Gefolge von 20 Reitern aus seinem persönlichen Anhang.

Dieser war, nachdem ihn ein als Kurier in Augsburg stationierter Rosenbergischer Knecht über eine kurze Dauer des

Bundeskonvents informiert und er Absberg verständigt hatte, aufgebrochen. Beide Gefolge trafen sich drei Tage vorher und

verschanzten sich später mit weiteren Sinnesgenossen in einem Wald.

Man ließ den Grafen mit seiner Verletzung liegen, forderte aber vorher noch das Ehrenwort von ihm, dass er sich als ihr

Gefangener bei ihnen stellen wolle, wenn er wieder genese.

Nach dem Überfall löste sich das Kommando etappenweise auf, über die Altmühl ritten die Rosenberger in Richtung des

Schlosses Waldmannshofen zurück.

In dem späteren Fehde-Brief sind Kuntz von Rosenberg oder sein Anhang nicht genannt sondern als Helfer und

Fehdediener, als "gebröt knecht", benannt. Nicht vergleichbar sind diese mit mittelalterlichen Eideshelfern, die sich für

einen verwandten oder befreundeten Prozessbeteiligten persönlich verwenden können, wenn sie von dessen Unschuld

oder der Rechtmäßigkeit seiner Forderung überzeugt sind. Als Kriegssöldner werden die Fehdediener finanziell entlohnt,

führen dafür Befehle aus, können dafür kaum belangt werden oder müssen die Wahl des Dienstherrn oder den Inhalt der

Befehle nicht verantworten.

Der schwer verwundete Graf wurde nach Donauwörth gebracht und den noch versammelten Bundesständen wurde

Bericht erstattet.

Der Anlass

Anlass für diesen Überfall war ein alte Auseinandersetzung der Absberger und Oettinger um eine Gebietsherrschaft. Der

Schiedsspruch, fast ein Jahrhundert vorher, wurde unter Auflagen erteilt, die die Oettinger nicht erfüllt haben und deren

Bestand sie nun bestritten haben.

Der Schwäbische Bund wird angerufen

Die ganze Versammlung des Bundes war empört über diesen frechen Landfriedensbruch. Nach der oettingischen

Darstellung waren die Ansprüche eine "ganntz mutwillige nichtige fordrung" und die Tat ein heimtückischer Überfall und

ohne die vorherige Absage ein fehdewidriger krimineller Raubüberfall ("lanndtfridprüchige handlung") und damit ein

Verstoß gegen die Regeln, die 1495 mit dem kaiserlichen Landfrieden verordnet wurden.

Die Versammlung beschloss die Gewalthilfe wegen des Bruches der Landfriedenssatzung und dem Truchsessen Georg

von Waldburg, dem Schwiegersohn des Verletzten, wurde die Verfolgung und Bestrafung der Täter zu übertragen. Er

erhielt außer einer Anzahl von Pferden mehrere Bundesmandate und Befehle an alle Bundesmitglieder: Wenn er deren

Gebiet betreten würde, solle er alle erforderliche Hilfe an Mannschaft und Kriegsbedarf erhalten.

Georg Truchsess von Waldburg begab sich unverzüglich zu seinem Schwiegervater nach Donauwörth. Von ihm erfuhr er

den Tathergang. Er stellte fest, dass eine Heilung des Grafen außer den Grenzen der Kunst lag.

Georg Truchsess von Waldburg schrieb den beiden Söhnen des Grafen, Martin und Ludwig, die damals in Ingolstadt

studierten, dass sie nach Donauwörth kommen sollten. Er reiste dann nach Augsburg ab. Dort unterrichtete er die

Bundesstände von dem Tathergang und dem nahen Ende des Grafen von Oettingen, empfahl ihrem Schutz die beiden

Söhne des Grafen, und forderte sie zur Bestrafung der Täter auf. Er erhielt eine Bundeshilfe von 50 Reisigen bewilligt.

Georg Truchseß von Waldburg in Franken

Mit seinen Schwägern und deren 30 Reisigen durchstreifte er zuerst das Ries, und, da er dort keine Spur mehr von den

Tätern antraf, wendete er sich nach Franken.

Dort angekommen, schickte er durch seinen Diener dem Thomas von Absberg und seinen Mithelfern einen Absagebrief.

Sie streiften daraufhin in Franken hin und her und näherten sich auch dem Schloss Absberg mit einer Abteilung von 40

Pferden, während andere 50 zum Odenwald hinzogen.

Dem Truchsess war daran gelegen, sich des Absberger Schlosses zu bemächtigen und hier das erste Beispiel von Strafe

zu geben. Es war Herbst und die Weiber des Dorfes waren gerade damit beschäftiget, die Rüben der Herrschaft

auszuziehen und in das Schloss zu tragen. Daher waren die Tore offen und eine Vorhut von Reitern des Truchsessen

drang ohne Widerstand in den Hof, nahm dem Torhüter die Schlüssel, besetzte hierauf die Tore und gab das verabredete

Zeichen, nach dem der Truchsess mit dem Rest der Mannschaft ebenfalls herbei eilte.

Das Schloss war nun für die Grafen von Oettingen in Besitz genommen, und eine Besatzung wurde zurückgelassen.

Ein kaiserlicher Achtbrief für Kuntz von Rosenberg

Am 6. August 1520 lässt Kaiser Karl V. den Achtbrief über Hans Thomas von Absberg und dessen Helfer ausstellen.

Damit ist auch verbunden, dass Lehen an den Lehnsherrn zurückfallen, bei Waldmannshofen an den Markgrafen

Casimir von Brandenburg-Ansbach.

Die truchsessischen Streifereien gehen weiter

Im folgenden Jahr 1521 stellte der zu Ulm versammelte Bundestag des Schwäbischen Bundes weitere 50 Pferde zur

Verfügung des Truchsessen, der nun mit 100 Reitern im Frühjahr seine Streifereien fortsetzte.

Der erste Überfall auf Waldmannshofen

Am 8. März 1521 gewann er das feste Schloss Waldmannshofen, das Kuntz von Rosenberg gehörte, durch eine

Kriegslist. Die damals im Feld arbeitenden Landleute hatten ihre Häuser nicht mehr erreicht, als sie den Zug des

Truchsessen herankommen sahen. Sie waren alle hin zum Schloss gelaufen. Nur ein altes Weib lief heulend und

schreiend im Dorf herum und wurde zum Truchsessen von Waldburg gebracht. Dieser erklärte dem Weib, dass, wenn die

Bauern das Schloss nicht verlassen und ihm einhändigen würden, er den Ort verbrennen, und alles niederhauen lassen

werde. Das Weib, das die Drohung für Ernst nahm, rannte eilig in das Schloss und sagte den Bauern, was ihr der

Truchsess gesagt hatte. Dies wirkte. Die Bauern hatten keine Lust ihre Weiber und Kinder, Häuser und Fahrnisse des

Schlosses wegen aufzuopfern. Die Bauern waren in der Überzahl, entwaffneten die schwache Besatzung des Schlosses

und überlieferten das Schloss dem Truchsessen von Waldburg.

Eine andere Quelle schildert uns: Jörg (Georg) Truchsess von Waldburg bedient sich eines taktischen Tricks. Bauern, die

ins Schloss geflüchtet sind und die Tore verrammelt haben, wird mit Gemetzeln an ihren Familien gedroht, wenn sie nicht

übergeben würden. Das Schloss wird eingenommen und, da er das verbriefte Recht hat, nach Belieben Unterstützung

anzufordern, treffen aus der Reichsstand Windsheim 12 Mann als provisorische Garnison ein. Damit verliert Kunz von

Rosenberg nicht nur sein Schloss sondern auch die Einkünfte aus diesen Ländereien, da diese nun dem Schwäbischen

Bund zustehen.

Jörg (Georg) Truchsess von Waldburg selbst gibt sich als Feind des Rosenbergers aus: "er herr Georg wer bericht, das

dis Schlos waltmanßhof(en) Conz(e)n von Rossenberg des feindt er wer zustund", auch bietet er dem Markgrafen

Casimir an, anstelle von Kuntz von Rosenberg das Lehen zu nehmen: "solt Ine als gern zu ainem lehenmann haben alls

einen von Rosenberg".

Eine Delegation aus Familienmitgliedern des Hauses von Rosenberg sowie verschwägerten und befreundeten

Geschlechtern wird drei Tage später in Uffenheim vorstellig, wo sich die Bundestruppe aufhält. Sie ersuchen um

Rückerstattung des Familienbesitzes Waldmannshofen. Sie finden jedoch keine Unterstützung bei den markgräflichen

Amtsträgern, dem Creglinger Amtmann Albrecht von Vestenberg und dem Uffenheimer Amtmann Eberhard Geyer. Beide

Amtleute vermitteln zwischen dem Truchsessen von Waldburg und den Rosenbergern und erreichen die Rücküberstellung

an Ansbach unter einer Auflage: Es soll vorerst keine erneute lehensweise Ausgabe des Schlosses erfolgen.

Waldmannshofen wird von den beiden Amtsträgern in eigener Regie verwaltet.

Von dem mobilen Besitz, wie es bei der Einnahme vorgefunden wurde, erstellen sie unter Anwesenheit eines Notars ein

genaues Bestandsverzeichnis, denn "alle varennde hab" steht nach dem Bundesreglement den Mitgliedern der

siegreichen Streife zu.

Als Besatzung bleibt ein ansbachischer Diener namens Hans Herzog im Schloss. Er hat Anweisung, dort niemanden

weder aus- noch einzulassen.

Was dann in Waldmannshofen geschah bleibt nicht ganz im Nebel der Geschichte verborgen, dazu später. Kuntz von

Rosenberg scheint sich selbst aus weiteren Absberger Fehden herausgehalten haben, er belieferte Absberger Übergriffe

lediglich mit Knechten aus seinem unmittelbaren Burggefolge. So ist der Knecht Jörg im Juli 1522 in der Oberpfalz bei

einem Überfall auf einen Nürnberger Kaufmann beteiligt.

In diese Zeit fallen Überfälle aus Mangold von Ebersteins Fehde gegen die Reichsstadt Nürnberg, an denen Kuntz von

Rosenberg teilgenommen hat.

Vermittlungsversuch der Markgrafen

Auf Ansuchen des Crailsheimer Amtmanns, des Vaters von Hans Thomas von Absberg, versuchte nun der Markgraf

Casimir von Brandenburg die Sache zu vermitteln. Der Kaiser selbst wurde beim Schwäbischen Bund vorstellig. In der

Woche nach Weihnachten 1521 wurde ein Gütetermin in Ansbach gehalten. Die Teilnehmer vom Schwäbischen Bund,

die Grafen von Öttingen und die von Absberg kamen jedoch nicht zu einer Einigung, da versuchte wurde, verschiedene

Streitigkeiten (die alte Auseinandersetzung, den Tod des Grafen von Öttingen und eine Gefangennahme kaiserlicher

Diener) zu vermitteln. In einem Vermittlungsvorschlag heißt es: "Doch was Schadens Kunzen von Rosenberg und seinen

Muhmen geschehen, sollte Kunz von Rosenberg selbst tragen."

Eine andere Quelle schildert einen Vertrag vom 5. Januar 1522: Kuntz von Rosenberg soll seine Immobilien

zurückerhalten, er erhält, entgegen einer Entschädigung für Absberg, allerdings keine Entschädigung, da er weiter als

Fehdehelfer für seinen Verwandten, Mangold von Eberstein, tätig ist.

Die Fehde könnte damit beendet und Reichsacht aufgehoben werden. Dieser Vertrag steht unter Bedenkzeit und unter

Zustimmung der Grafen von Oettingen und des Schwäbischen Bundes, die dann im Februar/März 1522 erfolgen soll. Er

wird automatisch gegenstandlos, wenn nicht beigepflichtet und ein Lösegeld bezahlt wird oder Absberg dem Vertrag

nicht bis 22. März 1522 zugestimmt hat. Noch Anfang März ersuchte der kaiserliche Verhandlungsträger, die Deligierten

des Schwäbischen Bundes und die Öttinger die Ablehnung zu überdenken. Diese lange Frist für die Beilegung des

Streites steht in direktem Verhältnis zu der anstehenden Verlängerung des Zusammenschlusses zum Schwäbischen

Bund. Diese wird am 17. März 1522 für weitere 12 Jahre geschlossen und kurze Zeit später von Kaiser Karl V. bestätigt.

Es stellt sich heraus, dass der Stillstand in der Beilegung des Streites dienlich für die entscheidende Endphase der

Verhandlungen zur Verlängerung war.

Kuntz von Rosenberg hat gute Gründe, sich für vier Geiseln einzusetzen, die Absberg seit 1521 in Verwahrung hat: ihm

wurde -inoffiziell- zu verstehen gegeben, dass er sich sein Schloss Uttenhofen erst zurückverdienen müsse. Falls er

Absberg mindestens einen Gefangen "ledig mache" darf er heimkehren; Kuntz schildert diesen Kuhhandel in einem Brief

vom 14. März 1523 und berichtet, dass er die Weisung bereits auf dem Gütetermin 1521 in Ansbach erhalten habe. Hier

ist auch zu erfahren, dass die Geiseln ohne sein Zutun frei gekommen sind; er bittet darum, ihm sein Schloss

zurückzugeben, da durch sein Engagement -erfolglos oder nicht- sein Teil der Abmachungen erfüllt ist.

Ein Überfall bei Wallmersbach

Am 18. April 1522 überfällt Hans Thomas von Absberg einen von der Frankfurter Messe heimkehrenden Augsburger

Kaufmann bei Wallmersbach und nimmt ihn gefangen. Unterschlupf finden die vier Täter und die Geiseln unter anderem

zu Giebelstadt beim Uffenheimer Amtmann Eberhard Geyer. Damit nimmt Absberg nach Nürnberg auch mit Augsburg

die Händel auf. Beide Reichsstädte sind dem Schwäbischen Bund angeschlossen. Der Schwäbische Bund bietet im

Moment aber keine weiteren Truppen auf, als den bestehenden oettingischen Streifkorps mit 104 Mann.

Der zweite Überfall auf Waldmannshofen

Am 19. Mai 1522 informiert Hans Herzog, der vom Markgrafen eingesetzte Verwalter Waldmannshofens, das Ansbacher

Regiment und den Markgrafen, dass mehrere oettingische Streifreiter vor der Burg erschienen seien und um Unterkunft

und Proviant ersucht hätten. Obwohl Herzog sie auf seinen ausdrücklichen Befehl verwiesen habe, er dürfe niemanden ins

Schloss lassen und nicht von den dortigen Beständen ausgeben, sei ihnen kurz darauf das Gros der Reiter mit dem

Hauptmann Georg von Waldburg nachgefolgt und habe ihre Forderung unterstützt.

Der Vogt behielt zwar die Nerven, wurde aber unruhig, da er befürchten muss, mit einer Fehlentscheidung den Widerwillen

des Bundes auf das Haupt seines Herren zu laden. Er bittet daher nochmals um genaue Anweisung. Zwei Tage später

erhält er nicht nur die volle Zustimmung in sein Verhalten, sondern darüber hinaus die Aufforderung, in keinem Punkt

davon abzuweichen: "unser begern .. das du dich seine f.g. beuelhs haltest, und dawider .. kain anders thust,". Herzog soll

dem Waldburger zudem ausrichten, die Bundesstreifen verfügen über genügend Zehrgeld, um sich aus eigener Tasche zu

versorgen.

Vielleicht fürchtet der Markgraf auch unnötiges Missfallen in seinem fränkischen Adel zu erregen, wenn er zulässt, das

ausgerechnet in Waldmannshofen eine Operationsbasis der Plackerbekämpfer etabliert wird.

Waldburg revanchiert sich für die respektslose Abfuhr, in dem er später markgräfliche Kontingentsreiter im Streifkorps

bezichtigt, sie hätten sich unerlaubt von der Truppe entfernt.

"der zug wid(er) die francken sey entlich beslossen.."

Trotz Verhandlungen der fränkischen Reichsritterschaft mit dem Reichsregiment, den Reichsstädten und dem

Schwäbischen Bund wird dieser Feldzug des Schwäbischen Bundes im März 1523 beschlossen. Als Sammlungstag für

das gesamte Heer und die Artellerie ist der 1. Juni festgesetzt.

Bundesvorladungen ergehen nun an den fränkisch-nordwürttembergischen Adel und die markgräfliche Ritterschaft.

Diese werden im Umgang mit Landfriedensbrechern verdächtigt. Sie können sich mündlich rechtfertigen und es kann

eine eidliche Reinigung von ihnen verlangt werden.

Sollte sich der Adressat seiner Vorladung widersetzen, drohen ihm Schritte in nicht näher festgelegtem Umfang.

Viele betroffene Adlige wandten sich an den Markgrafen Casimir und dementieren jegliche Hilfeleistung.

Dem Markgrafen selbst sind allerdings die Hände gebunden, mit einem Eingreifen läuft er selbst Gefahr, gegen

Reichsgesetz zu verstoßen und sich von den anderen Bundesfürsten zu isolieren.

Es bleibt ihm lediglich, eine diplomatische Note an die Bundesversammlung zu leiten, in der er die Kompetenz des

Bundes kritisiert, Verdächtige zu befragen, als Exekutoren aufzutreten und in den verschickten Ladebriefen mit Krieg zu

drohen. Streng kritisiert er auch die Sonderfreiheiten des Schwäbischen Bundes, dass reichsrechtliche Bestimmungen

hinter denen des Bundes zurücktreten.

Einige Reichsritter verweigern ihre Anwesenheit oder verlassen den festgesetzten Vorladungstermin vorzeitig. Dies

macht ihre Sitze zu Angriffszielen des Schwäbischen Bundes.

Kuntz von Rosenberg ist mit Hans Thomas von Absberg als Haupttäter geächtet. An ihn ergeht keine Vorladung.

Der schwäbische Chronist Martin Crusius fasst das Geschehen ab dem 1. Juni lapidar zusammen:

"innerhalb 2. Monathen 23. Fränkische Schlösser und Vestungen, in welchen gemeldter Johann Thomas eine Retirade

und Aufenthalt hatte, demolirt, weilen die Adeliche Besitzer derselben.. ihre Unschuld mit keinem Eyd purgiren konnten."

Die gesamte Streitmacht des Heeres setzt sich aus 1000 Reitern und etwa 10.000 Fußsöldnern sowie Feld- und

Belagerungsartellerie in unterschiedlicher Größe zusammen.

Der dritte Überfall auf Waldmannshofen

Am 22. Juni wird nun das Waldmannshöfer Schloss angegriffen und verbrannt: "Item montags den

zwenundzwaintzigisten juny sind herr Jorg Truchsas, veldthaubtman, und das kriegsvolckh fort uff Uffenhaim geruckt,

doselbt den Eritag stillgelegen, in derselben zeit zwen veindtsbrieff durch einen knaben gen Waltmanshouen und Gnetze,

bede Cuntzen von Rosenberg zugehörig, geschickt und dieselben zway heuser sambt iren zugehörenden pauern und

nutzungen erfordern lassen. Aber in denselben heusern ist niemandt gefunden worden.

Uff solche handlung ist erstlich das schloss Waltmaushouen, welchs dann gar geraumbt und ausgeleret gewest, durch

den obersten veIthaubtman und andere haubtleute verprennt, die paurn auch in des bundes pflichten angenomen, mit der

aufflage, dhweil sich dieselben paurn hienor wider ir zusagen gegen herr Jorgen Truchsasen etwas ungepürIichs,

ungehorsam und strafbar gehalten haben, also das sy die paurn plünderns oder zum wenigsten pranntschatzung wirdig

gewest weren, das demnach die paurn zu einer straf gemainlich und ein yeder sunderlich, sunder ainicher were mit

weissen steblein den negsten zu den bundsraten, so damals zu Hasfurt gewest, sich stellen, antzaigen, doselbst weiters

beschaids und der gnade erwartten sollen. "

Eine andere Quelle schildert uns: Zwischen dem 22. und 23. lässt sich die Hauptarmee in der Nähe von Uffenheim nieder.

Auf dem Weg liegt das Städtchen Aub, zu einer Hälfte Kuntz von Rosenberg zum andern dem Würzburger Oberhirten

zuständig. Dort wird alles rosenbergische Eigentum übernommen, der Ort selbst mit einer Brandsteuer belegt: "umb

tausend gulden gepranntschatzt". Das Wittum von Kuntzens Ehefrau wird gleichfalls beschlagnahmt: "nit mer dann ir

varnus, clainotter und claider gelaßen".

Von Uffenheim entsendet Jörg Truchsess von Waldburg einen Trupp, der das nahe bei Aub gelegene Waldmannshofen

übernehmen und schleifen lassen soll. Das Schloss steht schon seit seiner Einnahme 1521 unter markgräflicher

Direktverwaltung und ist nicht nur verlassen, sondern auch leergeräumt (durch Hans Herzog im Auftrag Markgraf

Casismirs?).

Ein Teil der zur Schlossherrschaft gehörigen Bauern scheint den Bündischen mit einigem Widerwillen zu begegnen,

woraufhin Waldburg sie eidlich in die Pflicht nimmt, sich den zu Haßfurt sitzenden Bundeskommissaren zu stellen.

Inwieweit hierbei alte Animositäten zwischen dem markgräflichen Vogt Hans Herzog und dem Truchsess von Waldburg

zum Tragen kommen, bleibt unklar, ebenso, ob Herzog zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch in Waldmannshofen Dienst

tut.

Denkbar wäre auch, dass die Bauern Kuntz von Rosenberg eine gewisse Anhänglichkeit bewahrt haben oder aber dem

Markgrafen, den sie geschädigt glauben.

Einen Abstecher nach Gnötzheim führt derweil Kriegsrat Burghard Marschall mit einigen städtischen Reitern aus. Auch

Kuntz von Rosenbergs zweites Schloss - und damit das Dritte des Gesamthauses Rosenberg nach Boxberg - wird

eingerissen.

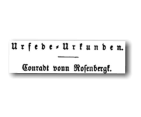

Die Urfehde

Kuntz von Rosenberg leistet schließlich am 19. Oktober 1523 "auß sorgen" Urfehde:

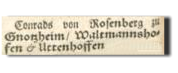

" Ich Conradt von Rosenbergk zu Gnetzheim Bekhenn offentlich mit dem brief. Nach mir darumb das ich gemeins Bundts

zu Schwaben offentlich Beclert und verkundt Aechter Landtfriedbrecher unnd desselben Bundts beschediger, wieder den

Landfrieden gehaust gehoft, geatzt, getrenckt, enthalten selbs mit gritten bin, hilff gethan unnd fürgeschoben hab, zu

pillicher straff Itzt angezeigter verwurkung von gemeinen Stenden des Bundts zu Schwaben Meine Schlösser unnd sitz.

Waltmanshofen, Gnotz unnd Uttenhofen außgebrendt und zerriessen, und dazu meine gutter eingenommen, die mir

nochmals Ine Standt und werdt, wie die Itzt gefunden, auf mein unnd anderer meiner Herren und freundt unterthenig

hochfleissig bitt, und bezahlung Tausent Gulden Reinisch an erstattung gemeines bundts aufgelauffens schadens,

wiederumb eingeben unnd zugestelt sein. Und darzu ich gnediglich auß sorgen gelassen, unnd wiederumb zu gemeins

bundts Huldigung genomen bin.

Daß ich das alles unnd iedes zu velligem gnügen, unnd underthenigem fleissigem Dank angenomen, unnd mich umb

solcher erzeigter gnaden willen daruf verpflicht verbunden unnd verschrieben hab, und thun das hiemit wissentlich in

crafft ditz briefs.

Nemlich das ich noch mein erben samentlich od sonderlich das obberurt überziehen, außbrennen unnd zerreissen

gemelter meiner Schlosser unnd sitz, unnd einnemen meiner güter unnd derselben Nutzung, und was in unnd mit

solchem allem unnd yeden, auch gegen meiner Person von wegen gemeins Bundts fürgenomen, geubt unnd begangen

ist, gegen gemeinen Stenden des Bundts samentlich od sonderlich od denen so Inen zu versprechen steen, unnd so

darunder gehandelt haben, Iren nachkomen unnd erben, In argem od unguttem, hinfuro ewiglich durch uns selbs noch

Jemandt andern von unsert wegen, nit andern ässern noch wehren, weder mit noch one recht keine clag haben,

furnemen noch gewinnen sollen noch wollen, Darzu soll unnd will ich mein leben lang umb keinerlei sachen willen, gegen

den Bundtsstenden, gemeinlich od sonderlich, mit der that furnemen, handeln noch zu thun gestatten verschaffen od

verwilligen, auch wieder sie zu thetlicher Handelung, niemandt hausen hofen noch furschieben, gantz in kein weiß,

Sonder gemeiner Bundtsstende schaden warnen, unnd fromen werben unnd furdern, Unnd ob ich ausser halb obherurter

billicher empfangener straff, derhalben ich mich dan wie oblaut für unnd mein erben, aller forderung entlich verziehen

hab, über kurtz od lang, zu gemeinen Stenden des Bundts gemeinlich oder sonderlich, oder denen so Inen zu

versprechen steen, Ir nachkomen unnd erben Spruch od Vorderung hete od gewinne, Worumb das were, das soll unnd

will ich nit anderst suchen noch furnemen dan mit ordenlichem rechten, an den enden, unnd in den gerichten, darin ein

Jeder nach des heiligen Reichsordnung geherig ist, unnd sie darüber mit auslendischen Gerichten unnd sachen, nit

dringen noch beschweren one geverde, das alles unnd Jedes whar, steet, unnd vhest zu halten, hab ich obgenanns

Conradt von Rosenberg, mit treuen an Aydts stat zugesagt, unnd zu warem urkundt

der Ding mein eigen Insiegel offentlich an diesen brief gehangen, darzu solchen blief mit meiner eigen Handt

underschrieben, unnd mit fleis erbetten, die Edeln unnd Vhesten Lorentz von Rosenberg Amptman zu Mekmüll unnd

Bernhardten von Thungen, Amptmann zu Rottenfels mein liebe Vettern, das sie Ire eigene Insiegel, darunder ich mich

auch verbindt zu halten was vorsteet auch an diesen Brieff, doch Inen unnd Iren erben one schaden, gehangen haben.

Der geben ist auf Montag nach Sanct Gallentag nach Christi gepurt 1523."

Damit erfüllt er die Bedingungen: er gesteht nicht nur die Beherbergung sondern auch die Mittäterschaft und verzichtet

auf Rechtsmittel. Er hat 1.000 Gulden beizubringen, eine Pauschale für die Aufwendungen des Schwäbischen Bundes.

Dafür wird er wieder ins seine Herrschaften zu Waldmannshofen, Uttenhofen und Gnötzheim eingesetzt. Zwei Bürgen,

Lorenz von Rosenberg und Würzburgs Bundesrat Bernhard von Thüngen bezeugen seine Aussöhnung. Lorenz von

Rosenberg, Kuntz Vetter, haftet in Gemeinschaft mit anderen Rittern für die fristgemäße Auszahlung der

Kostenvergütung. Diese war im Sommer 1527 noch nicht bezahlt und ihm wurde ein weiteres Jahr Aufschub gewährt.

Verwandschaftliche Bande

Sicherlich müssen wir Kuntz von Rosenbergs Fehdetätigkeit auch im Zusammenhang mit dem

Gesamthaus Rosenberg betrachten, das immer wieder mit der Kaufmannsstadt Nürnberg in Fehde war.

Mit der Zerstörung eines Vorpfostens zur Pfalz und der verkehrstechnisch zentral an dem

Kreuzungspunkt Frankfurt Augsburg und Würzburg Esslingen gelegenen Burg Boxberg in 1523 war ein

Höhepunkt erreicht, der später mit einer Auseinandersetzung um die lange währende Gefangennahme

eine Nürnberger Kaufmanns oder der Gefangennahme des Sohnes von Georg von Waldburg übertroffen

wurde.

Die Fehdetätigkeit übte er auch für seinen Schwager Mangold von Eberstein aus. Interessant sind die

Berichte über die einzelnen Überfälle ganz ins unserer Nähe oder Kuntz von Rosenberg Erscheinung, die

wir dort nachlesen können.

Quellen, davon viele im Netz zu finden:

Ritzmann, Plackerey in teutschen Landen, 1995 (Hauptquelle)

Vochezer, Geschichte von Waldburg Band 2, 1832 (erster und dritter Überfall)

Walcher, Biografie des Truchsessen Georg III von Waldburg, 1900 (erster und dritter Überfall)

von Eberstein, Geschichte der Freiherren von Eberstein, 1865 (weitere Fehdetätigkeit des Kuntz von Rosenberg)

von Eberstein, Fehde des Mangold von Eberstein mit Nürnberg, 1879 (weitere Fehdetätigkeit des Kuntz von Rosenberg)

Anzeiger für die Kunde der Deutschen Vorzeit, 13. Band, 1866 (dritter Überfall)

May, Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II von Mainz und Magdeburg, 1865 (Urfehde des Kuntz von Rosenberg)

Historisches Unterfranken, Uni Würzburg (Landfrieden von 1404)

Nicht verwendete sonstige Quellen:

Baader, Verhandlungen über Thomas von Absberg und seine Fehden, 1873 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Band 114)

Archiv für die zeichnenden Künste, 1841-1842: Übersicht von Holzschnitten der 1523 angegriffenen Schlösser

Lister der Wandereisen Holzschnitte, wikipedia

Herolt,

Hällische

Chronik,

1494

-

1545

Manuskript

oder

Kolb,

Geschichtsquellen

der

Stadt

Hall

in

Württembergische

Geschichtsquellen,

1894

Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes Teil 1 und Teil 2 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Band 14)

Romane:

Schönhuth, Sagen und Geschichten aus Hohenlohe, 1857 (Ein Besuch des Absbergers in Waldmannshofen)

Hammerstein, Ritter, Tod und Teufel. Ein Bilderbuch aus dem 16. Jahrhundert, 1910 (Fehde des Mangold von Eberstein)